看到前篇部落文的最後一篇留言,覺得很有趣。怕這位朋友沒注意我的回應,就重新發一篇,有興趣的讀者也歡迎進場。

這位匿名朋友,很高興看到您的回應。以下謹提供一些我的粗淺看法,也許可以引起一些好玩的討論。

首先,您提到的「從網路上找到的量化證據,有時候僅能代表語言的實際使用狀況,而不能斬釘截鐵的把它跟內在語感劃上等號。」這洽洽是我比較傾向接受的主張 :-)

我的疑問是始於,我們提的內在語感,到底指的是「誰」的內在語感?如果我們接受語言學研究的整體態度應是 descriptive rather than prescriptive,我們是不是應該不會認為某些人,例如「語言學家」- 儘管她們多麼敏銳 - 才擁有較「好」的語感?

您舉的英文例子,因為我不是 native speaker,難以做 grammaticality judgment。當然以我們之前受過的所謂英語教學文法訓練,的確會覺得是要加上 to (至少在考試的時候 :-)) 但是,不否認這一點,到承認我們心中存在著一套所謂「標準語法」之間,恐怕還有很大一段距離。我們得要先要預設正式與非正式的語言用法,(因為實際上正式與非正式之間有許多的複雜性存在),再來還需預設所謂正式的用法才是我們心中的「標準語法」。

那談談中文的例子吧。no gapping? 因為我們不會說:張三吃飯,李四麵。對吧?但,「張三吃牛肉飯,李四牛肉麵。」呢?no type coercion? 但是我卻常聽人說「舒凱的電腦很強。」;-p 好吧,我先承認我不是個厲害的語言學家。但是,到底是誰來決定一個句子是合法的(i.e., 可以這樣說的)呢?(或是誰是厲害的語言學家 ^^)

談到您的其次。

的確在適當的語境下,可能有許多語意訊息是可以被得到的。這也正是為何我們需要鉅量的語言使用證據來參酌。不過,這裡的causative的用法,我覺得正是問題(如果有的話)的關鍵。「兔子追累了獵人了」這句話,剛好是以前我在研究所修syntax 時,老師在課堂上也提過的句子。我記得那時候我很老實地跟老師說,我不會說這樣的句子(型),關於這裡可能有的使動用法,我也只能事後的理解與「學習」。我還挑戰說,這是不是北美華人,或者是江浙一帶的中文呢(因為我的老師是當時所謂的外省人)?如果這裡有語言的時空區域性的問題,「誰」的中文語感才是「對」的?結果當然是被老師白了好幾眼:-p 現在看到您說「但是,得不到就代表沒有嗎?大多數人的語感,在這種情況之下,恐怕是無法信任的。」我只好再度羞愧,因為我正是那無法被信任的大多數人的一個。

我喜歡您的總之:" 群體使用的量化證據,有時候並不完全可靠。需要引用時,宜慎之。" 我完全同意這個說法。不過,我喜歡話說回來。現在所謂「網路」擷取回來的語料之多元、動態與豐富性恐怕必須比以前多一點關注。我舉個我在corpus linguistics課堂上提過的例子給您參考:(出自Thomas Robb : Google as a Quick 'n Dirty Corpus Tool。有興趣請自行搜尋。)

這篇文章的動機來自以下這句出自Eiken test的英文:

Her wedding dress was very a) beautiful b) gorgeous c ) wonderful

公佈的唯一正確答案是a。教學文法上要怎麼解釋?ok, 一種解釋是因為有些形容詞是non-gradable,例如 unique, 所以呢,comparatives, superlatives, and words like very, extremely should not be used to modify it. 所以你不能說He is a very unique person.而此題 wonderful 可被視為是non-gradable, since it means "full of wonder" and, if something is "full" it is therefore non-gradable. 但是beautiful 不也意味"full of beauty"? 所以作者(儘管自己是native speaker),開始利用google找語料佐證這個用法。假設我們使用"very wonderful" (double quote query),會找到一大堆這樣的使用。當然我們立即的反應是這可能是由non-native speakers or first graders 說的啊?沒錯,那我們利用google 的site query來查找www.gutenberg.org所收錄的大師經典作品,應該比較可靠吧(您可試試"very wonderful" site:www.gutenberg.org),出乎意料的結果您可以自行看看。到這裡,您也許會說,簡單的計量並不能證明什麼!沒錯,這是我們需要複雜一點的量化分析的理由。

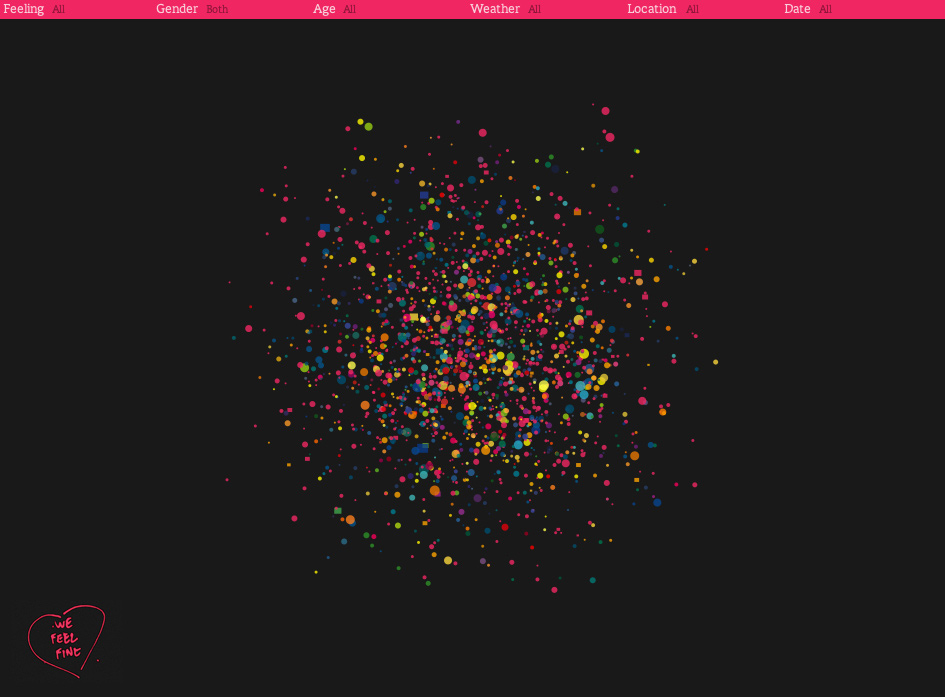

此外,現在的語料庫概念,恐怕不是Chomsky當年批評的景況。語料的向度,已經拓展到可標記地理、時間、性別、個人習語、各種文體文類、甚至連語音語料都已經可以大量自動擷取。這點請容我以後有空多介紹。就是因為這些多樣性,我們對於所謂的「群體使用的量化證據」,開始可以萌生那麼一點信心。

總之,我希望您不會覺得我是站在反Chomsky或是反對formal approach的立場來討論這個議題。(我還自以為自己算是廣義的formal semanticist ^^)。前篇blog的感觸要表達的精神其實很單純。就是我現在覺得合理的,只是尚未被證明,或者未被說服是錯的。請容我將我的簡單感想摘要如下:

1. 語句合法性判斷在句法分析中有吃重的角色。

2. 語句合法性判斷的根據,應儘可能地參照整體語言社群的使用。語言學家,如同芸芸眾生,都只是語言社群中的一份子。

3. 隨著大規模的計算典範的誕生,基於大量的語料證據來捕捉"整體"語言社群的語言使用樣貌,儘管還是不足,但逐漸地可能可以產生逼近式的貼近。

原來是寒假到了,囉囉唆唆請不吝再糾正我的錯誤。